Desarrollo de la intervención

Sesión 1

Desarrollo de la intervención

El objetivo principal fue conocer a Luna, además de construir un espacio de confianza y de conocer cómo le afectaban las dificultades derivadas de la dislexia.

Desarrollo de la sesión

Empezamos con materiales sensoriales y juegos para proporcionar un entorno agradable. Le ofrecí muñecos, pelotas antiestrés y una pizarra magnética. Posteriormente, hicimos un juego de roles en el que ella era la profesora y yo la alumna, para conocer cómo percibía a sus profesores.

Después pasamos a una entrevista breve, con preguntas abiertas sobre lo que le gustaba, lo que no, y sobre cómo se sentía cuando tenía que leer o escribir.

Finalmente, se usaron tarjetas de emociones para identificar las que solían surgir durante el aprendizaje académico.

Micro-sesiones fonémicas (para complementar las silábicas):

Objetivo: pasar de conciencia silábica a fonémica (inicial, medial y final).

Protocolo breve (8–10 min):

Aislar sonido inicial: “¿Con qué sonido empieza sol?” (/s/).

Aislar sonido final: “¿Con qué sonido termina luz?” (/θ/ o /s/ según dialecto).

Fusión fonémica: /k/-/a/-/s/-/a/ → casa.

Segmentación fonémica: pan → /p/-/a/-/n/.

Sustitución: cambia /p/ de pato por /g/ → gato.

(Usar fichas, tapones o pasos para cada fonema; 3–5 palabras por tarea.)

Pensamientos

Mientras hablábamos y dibujaba en la pizarra, me dijo “No me gusta cuando todos me miran y yo no sé leer”.

Observaciones clínicas

Durante la sesión noté cierta ansiedad anticipatoria cuando hablamos de lectura. Aunque al principio estaba un poco inhibida, hacia la mitad de la sesión se mostró más cómoda y dispuesta a interactuar.

Tarea entre sesiones

Se propuso que trajera un cuento que le gustase y que, junto a sus padres, realizara previamente la anotación de tres palabras que le resultaran complicadas.

Sesión 2

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos el esquema corporal y la lateralidad, que suelen estar detrás de errores como invertir letras. También aprovechamos para seguir fortaleciendo el vínculo a través del juego y actividades con movimiento, ritmo y direccionalidad.

Desarrollo de la sesión

Empezamos moviendo brazos y piernas de derecha a izquierda con una canción para conocer su nivel de conciencia corporal.

Después hicimos un ejercicio de espejo: frente a frente imitábamos los gestos de la otra para trabajar el esquema corporal y la direccionalidad.

Luego jugamos a ‘Simón dice’ con instrucciones de cruce (‘tócate la oreja derecha con la mano izquierda’, ‘un paso a la izquierda y gira a la derecha’), mejorando la integración interhemisférica, el control inhibitorio y la atención sostenida. Terminamos con la direccionalidad visomotriz, analizando la coordinación de la vista con el movimiento, a través de tarjetas con flechas donde tenía que colocar figuras.

En esta sesión hicimos un contrato de metas. Ella misma eligió lo que quería conseguir primero, como leer un cuento sola o escribir su nombre bonito. Lo pusimos en una cartulina con dibujos y huecos para pegar pegatinas cuando lo cumpliera. Sirvió para sentirse como la piloto de lo que iba a trabajar y verlo como algo suyo, no impuesto.

Entrenamiento RAN (Nombrado Automático Rápido) 3–5 min:

Objetivo: mejorar velocidad de acceso al léxico y apoyar la fluidez.

Material: matrices 5×10 con colores, números 1–5 o símbolos repetidos.

Cómo: cronometra nombrado fila a fila; repetir 2–3 pasadas buscando igualar o bajar tiempo manteniendo precisión.

Registro: anota tiempo y errores; refuerzo por mejora de precisión y ritmo.

Pensamientos

Cuando hablamos sobre las partes del cuerpo y la lateralidad, Luna comentó: “Ya sé que esta es mi izquierda porque llevo la pulsera”.

Observaciones clínicas

Luna tiende a confundir la “b” y la “d”, y se pierde un poco cuando las indicaciones espaciales son algo complejas si no tiene apoyo visual. Aun así, tuvo iniciativa en los juegos y lee encantaron los ejercicios con movimiento.

Tarea entre sesiones

Practicar en casa y con sus padres instrucciones espaciales sencillas, como “cruza el pie izquierdo sobre el derecho” o “camina dos pasos hacia atrás y gira a la izquierda”.

Sesión 3

Desarrollo de la intervención

Se aborda la conciencia fonológica mediante la segmentación silábica, la asociación sonido-letra y el juego con rimas, de manera oral, visual y corporal. El objetivo era que Luna aprendiera, en un entorno agradable, que las palabras pueden dividirse.

Mapeo ortográfico (rutina diaria 5–7 min):

Objetivo: consolidar la correspondencia fonema–grafema hasta la automatización.

Secuencia “oír-decir-ver-trazar-leer-escribir-usar”:

Oír la palabra (terapeuta).

Decir en sílabas y luego en fonemas (niña).

Ver el modelo (tarjeta) y señalar grafemas críticos (b/d, p/q…).

Trazar con dedo/letra rugosa y escribir con pauta.

Leer la palabra en lista mixta (intercalada).

Usar en frase breve y lectura al minuto.

Desarrollo de la sesión

Combinamos palmas suaves y pisadas alternadas mientras repetíamos, de forma rítmica, palabras que Luna ya conocía. La idea era mover el cuerpo al ritmo de las palabras, marcando cada parte, para ayudarla a estar atenta y empezar a sentir el ritmo del lenguaje.

Después, le enseñé unos tapones de colores, donde cada uno representaba una sílaba. Usamos palabras conocidas como “pe-lo-ta”, “ca-sa” o “ca-mi-sa”, y por cada sílaba elegíamos los tapones.

Seguidamente, usamos tarjetas con letras para trabajar la relación fonema-grafema. El juego consistía en elegir una tarjeta, decir el sonido de la letra, y encontrar una objeto que comenzara con ese mismo sonido.

También jugamos a movernos con las palabras: por cada sílaba hacíamos un gesto diferente. De esa forma, Luna podía sentir en su cuerpo cómo las palabras se dividen en partes.

Pensamientos

Mientras jugábamos con las sílabas, Luna dijo: “Si digo ca-sa, me sale mejor”.

Observaciones clínicas

Le cuesta aislar los fonemas iniciales de las palabras, a veces confunde sonidos similares y necesitar hacer repeticiones para fijar aprendizajes.

Tarea entre sesiones

Le propuse jugar en casa con una app: “Leo con Grin”, que trabaja conciencia fonológica a través del juego. Se le pide que juegue tres veces por semana.

Sesión 4

Desarrollo de la intervención

Nos enfocamos en profundizar la relación entre el sonido de las letras (el fonema) y su forma escrita (el grafema), pero desde una perspectiva multisensorial. La idea fue que Luna pudiera escuchar un sonido, verlo representado y también experimentarlo a través del movimiento o mediante la manipulación.

Orden de dificultad de grafemas y sílabas (guía de progresión):

Antes: CV (ma, pe, li), VC (al, en), CVC (sol, pan).

Luego: sílabas trabadas (pla, tra, cla, pro, gru).

Más tarde: dígrafos y r/rr; grupos complejos (stru-, spr-) si aparecen en préstamos.

Ortografía natural antes que reglas arbitrarias (tilde, h) —solo introducir si no interfiere con la automatización.

Desarrollo de la sesión

Empezamos con una revisión oral de los sonidos que ya habíamos trabajado, usando las tarjetas fonema-grafema. En esta sesión, usé tarjetas con imágenes grandes, por ejemplo una “M” junto a un dibujo de “mesa”. Luna tenía que buscar objetos que empezaran con un sonido y colocarlos cerca de la letra correspondiente.

Después pasamos a trabajar con plastilina. Luna tenía que formar letras con las manos mientras escuchaba el sonido. Mientras modelaba, repetía el sonido en voz alta, para reforzar la conexión entre lo que oía, lo que veía y lo que hacía con las manos.

Después, trabajamos con letras rugosas (tipo Montessori), hechas con cartulina y sal gruesa. Luna tenía que recorrerlas con el dedo mientras decía el sonido en voz alta, activando, de esta manera, la memoria kinestésica y aprendiendo también a través del tacto y el movimiento.

Pensamientos

Mientras creaba letras con plastilina, dijo: “Es como que mi mano se la aprende.”

Observaciones clínicas

Cuando trabaja con el cuerpo y el juego, muestra mayor implicación y confianza. Aún necesita apoyo visual para identificar ciertos grafemas, pero ha mejorado en la discriminación auditiva.

Tarea entre sesiones

Se le pide elegir tres palabras nuevas del cuento. Las tenía que dibujar y repasar con sus padres diciendo el sonido inicial. Podía hacer las letras con plastilina, escribirlas grandes o crearlas con diferentes materiales, con la finalidad de relacionar imágenes y sonidos.

Sesión 5

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos la motricidad fina: la coordinación mano-ojo, el agarre del lápiz y la planificación del movimiento. La idea fue ayudarla a ganar más control y precisión cuando escribía.

Desvanecimiento de apoyos (fading):

Fase 1: pictograma + palabra en mayúscula ampliada + marcador de línea.

Fase 2: quitar pictograma, mantener guía de pausas y letra grande.

Fase 3: texto estándar con guía de pausas discreta.

Fase 4: texto estándar sin ayudas; solo autoinstrucciones internas.

Desarrollo de la sesión

Trabajamos con unos ejercicios de motricidad fina. Se utilizan laberintos, juegos con pinzas y bolas de colores, una sopa de letras adaptada (con letras grandes y espaciadas), y letras móviles para trabajar dentro de una cuadrícula.

Empezamos por los laberintos, usando lápices de colores. Mientras Luna trabajaba, observé que el agarre era algo rígido y que movía demasiado la muñeca. Mejoró con un adaptador de goma al poder colocar bien los dedos. Al poco tiempo, se la veía más cómoda y con mejor postura.

En el juego de pinza tenía que trasladar bolas de un recipiente a otro, clasificándolas por colores. Usamos pinzas normales y otras tipo cocodrilo, que necesitan más fuerza, para fortalecer la musculatura de la mano y trabajar la precisión, la coordinación y la fuerza.

Luego se formaron palabras con letras móviles de madera. Después de crear la palabra, tenía que colocarlas dentro de una cuadrícula, en un espacio reducido, para trabajar la precisión.

Finalmente, utilizamos las tijeras para hacer recortes que compondrían un collage.

Pensamientos

Durante la sopa de letras, Luna dijo: “Mi letra me gusta más cuando voy despacio”.

Observaciones clínicas

Luna presentaba un agarre incorrecto al principio, tipo “garra”, que fue mejorando. Tiene que perfeccionar el recorte de curvas.

Tarea entre sesiones

Le propuse ejercicios de pinza: usar pinzas para colgar la ropa con su familia, pasar garbanzos de un recipiente a otro y usar plastilina para formar bolitas con los dedos utilizados en el agarre.

Sesión 6

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos el aspecto fonológico: trabajamos con sílabas trabadas (tipo «pla», «tra», «clo») y con cadenas de sílabas para reforzar la secuenciación auditiva. Todo lo hicimos de forma oral, sin meter todavía el texto escrito.

Banco de textos decodificables (español)

Listas: palabras CV/VC/CVC de alta frecuencia; pseudopalabras controladas para generalización.

Frases puente: 6–10 palabras, léxico conocido, una novedad fonográfica.

Textos funcionales: recetas, notas, instrucciones cortas (con y sin pictos)

Desarrollo de la sesión

En esta sesión empezamos con una actividad para conectar cuerpo y lenguaje: fuimos dando saltos mientras decíamos sílabas. Esto ayudó a que Luna sintiera el ritmo antes de trabajar con sílabas más difíciles.

Después saqué una ruleta fonológica que había hecho con cartón y colores. Estaba dividida en segmentos con sílabas complejas (“tra”, “cla”, “pre”, “glu”). Al girarla, tenía que inventar una palabra que empezara con esa sílaba. Si se quedaba en blanco, yo le daba pistas. A veces le salían palabras reales y otras inventadas, pero sin la presión de tener que acertar.

Luego hicimos el “tren de las palabras” en una pizarra grande: cada vagón tenía una sílaba escrita y Luna tenía que formar palabras con dichos vagones.

También jugamos al “eco silábico”. Yo decía una palabra y ella la repetía marcando cada sílaba. Para apoyarla, usábamos ritmo como palmadas en la mesa.

Finalmente, elegimos sílabas de los vagones del tren para dibujar algunas en un folio.

Pensamientos

Mientras jugábamos con el “tren de las palabras”, Luna dijo: “Me gusta hacer cadenas de palabras como un tren”. Dejó claro que le divertía y que estaba entendiendo la lógica silábica.

Observaciones clínicas

Presenta dificultades con sílabas trabadas, especialmente las que incluyen consonantes líquidas (“pl”, “tr”, “cl”). Tiende a omitirlas o sustituirlas por sílabas más simples.

Tarea entre sesiones

Para casa le propuse jugar con sus padres a las “sílabas escondidas”, es decir, se trata de escoger objetos cotidianos y analizar qué sílabas tienen dentro.

Sesión 7

Desarrollo de la intervención

Nos centramos en la orientación espacial, la rotación mental y la discriminación visual, puesto que son fundamentales para la lectura y la escritura, especialmente en personas con dislexia, donde se invierten letras o hay perdidas de línea (mantener la atención en el renglón correcto).

Plantillas de tarea en casa (muy breves)

A. Lectura 5-5-1 (≤10 min):

5 líneas de lista decodificable → marcar 3 palabras difíciles.

5 líneas de frase puente → subrayar pausas.

1 frase propia usando 1–2 palabras difíciles.

B. Dictado en movimiento (3–5 min):

Desarrollo de la sesión

En esta sesión empezamos con un juego de construcción con piezas de Lego. Le pedí que copiara una figura que yo había creado previamente, para trabajar la orientación, el orden y los colores. Al principio lo resolvió rápido, pero con algunos errores por invertir piezas y cuando le mostré cómo revisar la figura antes de colocar las piezas, mejoró.

Después sacamos unas tarjetas inspiradas en el Cubo de Necker, con dibujos ambiguos que se podían interpretar de distintas formas. Le pedí que me dijera qué veía y cómo cambiaría con algunos retoques. Se trataba de trabajar la percepción tridimensional y la rotación mental para letras como b–d, p–q.

Seguimos con puzles de rotación: tarjetas con figuras geométricas en distintas posiciones y otras que eran su imagen invertida. Tenía que encontrar las iguales y encajarlas, primero en la mesa y luego en la pared con velcro. Variar la postura (sentada y de pie) le ayudó a mantener la atención y a integrar mejor la información visoespacial con el cuerpo.

Finalmente, usamos materiales Montessori para abordar diferentes formas de objetos y el razonamiento visual.

Pensamientos

Al terminar una de las actividades de rotación, Luna dijo: “Es como si las figuras se dieran la vuelta”.

Observaciones clínicas

Se le dan bastante bien las tareas visoespaciales, sobre todo cuando puede tocar y mover los objetos. Tiene buena capacidad de rotación mental, aunque a veces todavía se lía con posiciones en espejo (como derecha e izquierda).

Tarea entre sesiones

Le recomendé un juego online de figuras rotadas, en el que debía identificar cuál era la imagen correcta entre varias opciones.

Sesión 8

Desarrollo de la intervención

En esta sesión nos centramos sobre todo en el dictado, usándolo como una forma de juntar varios aspectos a la vez: el sonido, el trazo, la planificación y la atención. Pero no quise que todo girara en torno a “escribir bien”, sino a que Luna aprendiera a parar, pensar y decir en voz alta los pasos que iba a seguir antes de escribir. La autoverbalización ayuda a frenar la impulsividad y a tener más control sobre lo que hace, algo que aparece en la dislexia.

Guion de refuerzo verbal (familia/escuela)

Específico: “Hoy separaste tra-je sin saltarte la r.”

Proceso: “Tu estrategia ‘leo-respiro-sigo’ te ayudó a mantener el ritmo.”

Agencia: “Elegiste parar en rojo y volver en verde: buen control.”

Transferencia: “Usaste las sílabas trabadas en la receta, ¡eso es generalizar!”

Desarrollo de la sesión

Empezamos con respiración y estiramiento para entrar en modo concentración. Luego le expliqué la estrategia “pienso, digo, escribo”, que le ayuda a organizarse y no apresurarse al escribir.

La primera actividad fue el dictado autocorregido: yo decía una palabra, ella la repetía en voz alta, la segmentaba (“s–o–l”) y después la escribía. Después la comparábamos con una tarjeta y, si había error, la guiaba a detectarlo sola. Más tarde hicimos lectura en espejo con palabras al revés (“olos” en lugar de “solo”), para trabajar discriminación visual y rotación mental.

Continuamos con autoinstrucciones: antes de escribir tenía que verbalizar los pasos (“Voy a escribir gato. Empieza con g…”), siguiendo la secuencia completa de pienso–digo–escribo–miro.

Para terminar, jugamos con una ruleta con imágenes. Ella giraba, decía la palabra en voz alta y la escribía.

En esta sesión le enseñé la técnica del semáforo para disminuir el ritmo cuando se aceleraba al escribir. Verde era seguir tranquila, amarillo era ‘ojo, me estoy liando’ y rojo era parar y respirar. Le gustó porque era fácil de recordar y lo pudo usar en el momento sin que yo se lo repitiera tanto.

Pensamientos

Durante el dictado Luna dijo pausadamente: “Primero lo pienso, después lo escribo”.

Observaciones clínicas

Fue capaz de identificar errores sin frustrarse. La lectura en espejo mostró que ha mejorado en relación a las confusiones espaciales previas.

Tarea entre sesiones

Le pido escribir tres frases por día durante la semana, usando la secuencia: pienso qué voy a escribir, lo digo en voz alta, lo escribo y lo leo, en su cuaderno de trabajo.

Sesión 9

Desarrollo de la intervención

Se comienza a trabajar la comprensión lectora, con ayuda de pictogramas, cuentos con dibujos y frases incompletas que Luna debía rellenar.

Señales de alerta y derivación (por si aparecen):

Dificultades grafomotoras persistentes (dolor, presión excesiva, ilegibilidad) → valorar disgrafía/terapia ocupacional.

Quejas atencionales en dos contextos (hogar/escuela) → cribado TDAH.

Errores morfosintácticos orales marcados → valorar TDL.

Regresión o estancamiento ≥8–10 semanas pese a ajustes → revisar hipótesis/ritmo/objetivos.

Desarrollo de la sesión

Elegimos un cuento con pictogramas. Antes de leer, miramos los dibujos e imaginamos de qué iba la historia. Durante la lectura, ella señalaba con el dedo y decía la palabra del pictograma, mientras yo acompañaba con gestos. Al final le pedí que contara la historia usando las imágenes; no lo recordó todo en orden, pero sí captó el sentido general y supo organizar inicio, medio y final.

Después rellenamos frases incompletas con tres imágenes como posibles respuestas y usamos tarjetas con preguntas para trabajar la comprensión.

Finalmente, dibujó su parte favorita del cuento.

Pensamientos

Al finalizar el cuento, dijo: “Lo entiendo mejor cuando veo los dibujos”.

Observaciones clínicas

Le gusta trabajar con imágenes. Su atención se mantuvo bastante bien, sobre todo cuando podía elegir entre opciones. Todavía necesita apoyo para ordenar secuencias de eventos y fijarse en los detalles, pero entiende el sentido general de la historia. Responde mejor cuando hay pictogramas.

Tarea entre sesiones

Le propuse leer con alguien en casa un cuento corto con pictogramas y luego marcar con una estrella las palabras más difíciles.

Sesión 10

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos la fluidez lectora, con ritmo, pausas y comprensión. Usamos textos cortos y sencillos, junto con una estrategia de autorregulación: respirar de forma consciente para marcar las pausas naturales del lenguaje. Esto le ayudó a leer con más calma y a mantener la atención.

| Ítem | No | A veces | Sí |

|---|

| Usa autoinstrucciones sin recordatorio | ☐ | ☐ | ☐ |

| Mantiene pausas naturales al leer | ☐ | ☐ | ☐ |

| No invierte b–d / p–q hoy | ☐ | ☐ | ☐ |

| Tolera el error y prueba de nuevo | ☐ | ☐ | ☐ |

Desarrollo de la sesión

Empezamos con un ejercicio de respiración consciente. Utilizamos esa respiración para acompañar a la lectura, para centrar la atención y arrancar con calma.

La primera actividad fue una lectura juntas con frases cortas, marcando el ritmo con palmadas. Después practicamos la técnica “leo, respiro, sigo”, usando un texto con rayitas que indicaban las pausas, lo que le ayudó a organizar mejor el ritmo.

Luego hicimos una lectura cronometrada de frases sencillas. Primero tomé el tiempo sin decírselo y, al mostrarle en la segunda vuelta que había tardado menos, se sintió muy orgullosa, lo que la reforzó positivamente. La relectura del texto le dio confianza y más fluidez.

Más tarde trabajamos la lectura en eco: yo leía una frase y ella la repetía, luego cambiamos los roles. Le ayudó a coger ritmo y seguridad y se reía cuando me tocaba a mí repetir lo que ella decía. Fue una forma divertida de practicar la entonación y leer sin mucha presión.

Al terminar, jugamos a ordenar tarjetas con frases y leerlas en voz alta. Con este juego practicó cómo anticipar lo que viene, poner las frases en orden y entender mejor lo que leía, todo de manera divertida.

Pensamientos

Al ver que había mejorado su tiempo de lectura, Luna dijo muy contenta: “¡Leí más rápido que antes!”. Este fue un momento de refuerzo emocional muy importante.

Observaciones clínicas

Aún hay algunas omisiones y errores por impulsividad, pero fueron menos frecuentes. La respiración funcionó muy bien para autorregularse.

Tarea entre sesiones

Le propuse leer en casa una frase por día, usando la técnica “leo, respiro, sigo”. Podía hacerlo con ayuda o sola, usando un cronómetro sencillo y celebrando cada mejora (aunque sea mínima). Se sugirió a los adultos el reforzamiento positivo.

Sesión 11

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos con las ideas que tiene Luna sobre cómo leía y aprendía. Además de sus dificultades para leer, también hay una imagen negativa de sí misma, muy vinculada al miedo a equivocarse y a lo que otros puedan pensar. Por eso, el objetivo fue cuestionar los pensamientos negativos y ayudarla a cambiar la forma en la que se hablaba a sí misma.

Indicadores de alta parcial

WCPM ≥ p40 para curso en dos mediciones separadas.

Inversiones <3/100 palabras en texto de grado.

Uso autónomo de estrategias en consulta y aula.

Transferencia funcional semanal en casa (receta/lista/nota).

Desarrollo de la sesión

Empezamos conversando sin materiales, recordando cómo se había sentido al leer en otras ocasiones. Volvieron algunas ideas que tenía al principio, como el miedo a equivocarse o a que se rieran. A partir de eso, trabajamos con una dinámica tipo juego: usamos tarjetas con pensamientos que suelen aparecer en esos momentos (“me va a salir mal”, “no puedo hacerlo”, etc.) y la invité a hacerse preguntas para mirar esos pensamientos desde otra perspectiva. Fue una forma de trabajar el diálogo socrático infantil, desde un lugar cercano y sin forzar.

Después pasamos a crear autoinstrucciones positivas, que funcionaran como recordatorios internos cuando se frustrara. Las escribió en una cartulina, las decoró como si fueran sus “frases superpoderosas”, y además dibujó un cerebro con capa, como símbolo de que su cerebro también entrena. Esto nos permitió trabajar desde la visualización simbólica, reforzando la idea de que mejorar lleva tiempo, pero es posible.

Durante toda la sesión hubo validación emocional constante: se reconocieron sus miedos, su esfuerzo y su progreso, sin minimizar lo que le costó al principio.

Hicimos un círculo de control con lo que sí dependía de ella (practicar, pedir ayuda, esforzarse) y otro con lo que no dependía (si alguien se ríe o si la profesora le pide leer). Con esto se dio cuenta de que hay cosas que no puede controlar y que no merece la pena gastar energía ahí.

Continuamos con la rueda de emociones con colores y dibujos para que Luna eligiera cómo se sentía antes y después de leer, para ayudarle a reconocer y a regular sus emociones.

Cerramos la sesión con la propuesta de iniciar un diario de logros, un cuaderno donde pueda registrar cada pequeño avance relacionado con la lectura. Le encantó la idea y enseguida quiso decorarlo. Esta herramienta le dio un soporte muy concreto para reforzar la motivación y tomar conciencia de todo lo que iba consiguiendo.

Pensamientos

Durante la conversación, Luna dijo: “Yo pensaba que no podía, pero es que nadie me enseñó así”. Empieza a dejar de pensar que el problema es ella y comienza a entender que lo que necesita son otras formas de aprender, con estrategias que sí le funcionen.

Observaciones clínicas

Luna está mostrando una muy buena capacidad para reflexionar sobre lo que piensa y siente. Empieza a identificar mejor qué cosas la frenan y cuáles le ayudan.

Tarea entre sesiones

Le propuse empezar un “diario de logros” en casa. La idea es que cada día, con ayuda si lo necesita, anote un pequeño avance relacionado con la lectura. También puede decorarlo con dibujos o pegatinas. Lo importante es que empiece a fijarse en lo que va consiguiendo, por pequeño que sea, y así ganar más confianza al leer.

SESIÓN 12

Desarrollo de la intervención

En esta sesión, el objetivo fue trabajar la memoria verbal de trabajo, sobre todo la memoria fonológica a corto plazo, que es clave para aprender a leer. En niñas con dislexia es importante entrenarla poco a poco, con actividades divertidas que combinen escuchar, repetir y ordenar sonidos o palabras.

Desarrollo de la sesión

Iniciamos la sesión con un juego de repetición de palabras en secuencia. Comenzamos con tres ítems (“luna, perro, flor”) y fuimos aumentando la cantidad de palabras progresivamente. A partir de cinco se observaron errores esperables según su edad. Frente a la frustración, se utilizaron apoyos visuales con dibujos que facilitaron la asociación auditivo visual y mejoraron su desempeño.

A continuación, trabajamos con secuencias de dígitos auditivos. Primero repitió secuencias en orden directo y luego pasamos a la modalidad inversa que requiere mayor esfuerzo, porque se manipula la información que está en la memoria.

Continuamos con una actividad de completamiento semántico, a través del juego de la “palabra escondida”, en la que se presentaban frases con una pausa final (“En mi mochila llevo un lápiz, una regla y una…”). Esta permitió trabajar la comprensión de contexto, la anticipación semántica y la memoria verbal inmediata.

Posteriormente, trabajamos con una cadena acumulativa de palabras (tipo “teléfono descompuesto”). Cada una íbamos sumando una palabra a la secuencia anterior. Luna se involucró con ganas, especialmente cuando las combinaciones eran divertidas o inesperadas, lo que favoreció su concentración y motivación.

Finalizamos con una tarea de memoria visual auditiva: se le mostraron tres imágenes, las nombramos juntas y luego se cubrieron para que ella las recordara y repitiera verbalmente.

Durante toda la sesión el enfoque fue divertido y validante, favoreciendo la confianza y la participación. Se celebraron sus logros y se le apoyó emocionalmente ante los fallos.

Pensamientos

Está empezando a entender mejor los retos que tiene y a expresarlos con sus propias palabras: “¡Es difícil porque no lo puedo ver!”.

Observaciones clínicas

Se notó una pequeña mejora en su capacidad para retener lo que escuchaba. Le costaba mantener secuencias largas o cuando no había apoyo visual, pero aceptaba bien las equivocaciones. La memoria visual seguía siendo su punto fuerte, así que las actividades que requerían escuchar y recordar necesitaban apoyarse en lo visual.

Tarea entre sesiones

Le propuse que en casa jugasen a hacer cadenas de palabras entre todos: una persona dice una palabra, la siguiente la repite y añade otra y así sucesivamente.

Sesión 13

Desarrollo de la intervención

En esta sesión trabajamos la escritura a partir del movimiento. Muchas veces, cuando el cuerpo entra en juego, escribir se siente menos pesado y más divertido. Lo que hicimos fue usar actividades que combinaban moverse y luego escribir: por ejemplo, Luna tenía que seguir una serie de movimientos (como saltar, girar, caminar en una dirección) y después escribirlos en orden.

Desarrollo de la sesión

Comenzamos con un circuito motor guiado oralmente. Luna debía escuchar, comprender y ejecutar en orden indicaciones como “caminar en zigzag”, “saltar con un pie” o “tocar el color rojo con la cabeza”. Esta dinámica activó el cuerpo y se trabajó su comprensión auditiva, la memoria secuencial y el control de la atención.

Luego hicimos una actividad que llamé ‘dictado con movimiento’. Cada palabra que tenía que escribir iba acompañada de una acción. Por ejemplo, antes de escribir ‘saltar’, daba un salto; antes de escribir ‘caminar’, daba unos pasos. Así relacionaba lo que hacía con lo que escribía, lo que le ayudó a entender y recordar mejor las palabras. Además, al hacerlo en forma de juego, se divirtió mucho.

La siguiente actividad fue un juego de pasos con palabras. Construimos un recorrido en el suelo con tarjetas que indicaban acciones, como “salta una vez y escribe tu nombre”. Con esto se trabajaba la planificación espacial, la anticipación motriz y la ejecución dirigida, ya que después de cada paso físico debía ir al cuaderno y escribir la instrucción. Se sintió muy motivada al ver que podía completar el circuito sola.

En la segunda mitad de la sesión, realizamos una tarea de escritura con ritmo corporal. Le propuse escribir palabras mientras marcaba el compás con una pelota blanda. Esto ayudó en la regulación de su velocidad de escritura, que solía ser o demasiado rápida o irregular. La pelota le dio un sostén rítmico que mejoró su coordinación entre pensamiento, ritmo y escritura, consiguiendo una ejecución más pausada y correcta.

Al finalizar, reservamos un breve espacio de reflexión guiada sobre cómo se había sentido con las actividades. Luna expresó: “Cuando salto, no me equivoco tanto”. Esta frase manifiesta cómo vivenció la escritura desde el cuerpo: como un recurso que le divertía y que la ayudaba a organizarse mejor.

Durante toda la sesión se ofrecieron apoyos verbales positivos, con frases como “tu cuerpo te ayuda a pensar”, que le motivaron, aumentaron su autoconfianza y mejoraron el aprendizaje.

Pensamientos

Al terminar la sesión, Luna dijo: “Cuando salto, no me equivoco tanto”. Aunque suene simple, esta frase dice mucho: muestra que ella misma percibe cómo el movimiento la ayuda a liberar tensiones y a concentrarse mejor en la escritura.

Observaciones clínicas

Todavía necesitaba apoyo para mantener el sentido del trazo cuando se combinaba con el movimiento. Se notó una mejora en su atención sostenida. En general, trabajar desde el cuerpo parecía ayudarle a organizar y expresar mejor sus ideas.

Tarea entre sesiones

Propuse una actividad para hacer en casa con sus padres, a la que llamamos “dictado en movimiento”. Consistía en que un adulto le diese instrucciones sencillas como “da dos pasos, salta, escribe ‘luz’” y ella las iba siguiendo. Esto servía para mejorar la escritura desde el cuerpo, de una forma más divertida y menos exigente.

Sesión 14

Desarrollo de la intervención

En esta sesión buscamos unir todo lo que Luna fue trabajando en el proceso. El objetivo fue que pudiera sentirse capaz de escribir algo con sentido, usando sus propias ideas. Se le ofreció un espacio creativo y seguro, donde pudiera inventar, escribir y dibujar sin presión, sin correcciones todo el tiempo, y con mucho apoyo a lo que ella proponía. La escritura no se presentó como una tarea escolar, sino como una forma de expresarse y decir lo que quería.

Desarrollo de la sesión

Comenzamos con una ronda de Story Cubes, es decir, de dados con imágenes que tiramos por turnos. Luna observó las figuras con mucha curiosidad: una nube, un monstruo, una flor, un reloj etc. y empezó a inventar una historia en voz alta. Fue combinando fantasía y secuencia narrativa, fomentando su imaginación, producción oral y estructura de relato, sin presión.

Después le propuse trabajar con una hoja dividida: en la parte superior, hizo un dibujo libre de su personaje principal, y abajo, escribió un pequeño texto que contara lo que le pasaba. El dibujo funcionó como organizador previo: le ayudó a visualizar y planear. Escribió frases simples pero con sentido. No corregimos ortografía ni puntuación, porque el foco estuvo puesto en que escribiera con libertad, sin miedo al error, desde la ilusión y las ganas de contar.

Seguidamente, le ofrecí tarjetas con conectores como “entonces”, “pero”, “mientras”, etc. y tarjetas con emociones que podía usar como ayuda visual. Algunas las utilizó, pero también inventó. Ya no consultaba tanto si lo que hacía estaba “bien” o “mal”, era más creativa.

Cerramos la sesión con una lectura de su historia. Le pedí que eligiera un título y la escribió. Luego la leyó en voz alta mientras yo hacía dibujos relacionados con el texto. Se sintió escuchada, validada, y muy contenta con su trabajo.

Pensamientos

Al terminar su cuento, Luna dijo: “Lo he inventado sin miedo” con una gran sonrisa.

Observaciones clínicas

Escribió un texto sencillo, pero con sentido y bien organizado: con un inicio, un desarrollo y un cierre. Todavía necesitaba ayuda para ordenar ideas más largas, pero ya no evitaba escribir, y eso fue un gran avance.

Luna empezó a usar lo que había aprendido de forma más libre y personal. Hubo una transferencia funcional: ya no solo aplicaba las estrategias cuando se lo pedía yo, sino que escribía por iniciativa propia, con ganas y sin miedo. Esto muestra que lo trabajado empieza a tener valor en su día a día, como cuando aplicaba estrategias de lectura en cuentos con dibujos o en juegos en casa.

Tarea entre sesiones

Le propuse seguir la historia en casa, agregando un dibujo nuevo y una o dos frases más. Le sugerí que se lo enseñara a sus padres, para hacer hincapié en que lo que escribía merecía la pena ser leído.

Sesión 15

Desarrollo de la intervención

En esta sesión, el objetivo fue que Luna pudiera vivir la lectura como algo útil y parte de su día a día. Trabajamos con textos reales y prácticos: recetas, instrucciones, listas. La idea fue reforzar su confianza y relación positiva con la lectura y la escritura.

Desarrollo de la sesión

Iniciamos la sesión con el ejercicio “elige tu texto”. Le mostré tres opciones: una receta de limonada con pictogramas, una lista de compras en un supermercado con fotos y una nota con instrucciones para una actividad. Le pedí que eligiera con cuál quería empezar. Eligió la receta de limonada casera, comentando que “parecía de verdad”.

Le propuse que la leyera en voz alta, usando la técnica “leo, respiro, sigo” cuando necesitara pausas. Señaló con el dedo cada paso y después hicimos una pequeña dramatización, como si estuviéramos preparando la receta juntas. Este momento fue divertido y reforzó la relación entre texto y acción, facilitando la comprensión.

Luego pasamos a una lista de supermercado con imágenes. Le pedí que leyera los productos y los organizara en grupos (comida, limpieza, etc.). Lo hizo con ganas, comentando: “Esto lo puedo hacer con mi mamá cuando vayamos a comprar”.

Más adelante propuse una actividad de lectura: seguir instrucciones escritas sencillas para crear una manualidad. El texto incluía frases breves con pictogramas de apoyo como “Pega la estrella en la parte de arriba”. Pudo leer mientras la hacía, lo que mejoró su ganas y comprensión.

Para cerrar, tuvimos una pequeña conversación sobre para qué sirve leer. Entre las dos creamos una lista de cosas que ahora puede hacer gracias a la lectura. Luna escribió, por ejemplo, “puedo leer recetas”.

Pensamientos

Mientras leía la receta, Luna dijo contenta: “Ahora puedo leer sola una receta”. Esto muestra un cambio importante: pasó de evitar la lectura a usarla para hacer algo útil.

Observaciones clínicas

Luna mostró más fluidez al leer textos, sobre todo cuando están bien organizados visualmente. Se notó una mejoría en la entonación, el seguimiento con la vista y la comprensión general. Tenía más iniciativa, preguntaba menos si “lo estaba haciendo bien” y se animaba a leer en voz alta sin miedo.

Tarea entre sesiones

Le propuse preparar una receta sencilla con alguien en casa, leyendo los pasos por sí sola (o con ayuda si lo necesitaba), para después dibujar o escribir cómo le salió.

Sesión 16

Desarrollo de la intervención

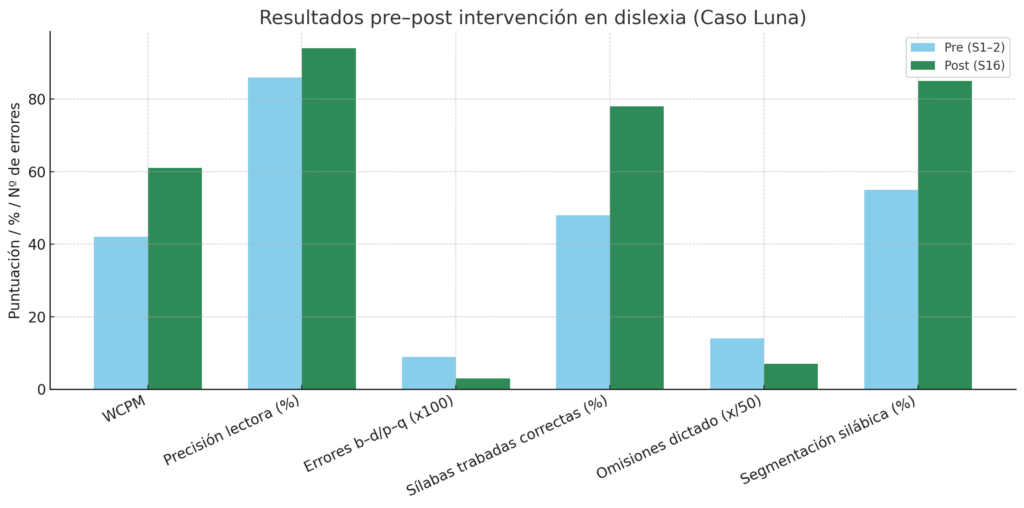

En esta sesión el objetivo principal fue hacer una evaluación cualitativa del proceso. Retomamos algunas de las actividades del inicio para observar cómo fue avanzando Luna en distintas áreas: conciencia fonológica, lectura y escritura, regulación emocional, motivación y autonomía. También trabajamos un cierre simbólico de la terapia, reconociendo y valorando todo lo que Luna fue logrando durante las sesiones. Se incluyó a la familia para apoyar la continuidad de estos avances.

Desarrollo de la sesión

La sesión comenzó con una comparación de producciones iniciales y actuales. Se retomó el primer dibujo sobre “cómo me siento cuando leo” y se elaboró uno nuevo con la misma consigna. En el segundo había colores claros, un sol y una representación de sí misma leyendo con tranquilidad. Este ejercicio permitió verificar cambios en lo técnico, en lo emocional y en la actitud frente a la lectura.

Se retomaron actividades ya trabajadas en las primeras sesiones, como segmentación silábica, asociación fonema–grafema, lectura de palabras con pictogramas y un breve dictado con apoyo visual, como evaluación informal, sin correcciones ni cronómetro, con el fin de observar la evolución. En todas se evidenció mayor fluidez, precisión y autorregulación, junto con una actitud más relajada.

A continuación, se realizó una entrevista reflexiva adaptada, donde se analizaron los aprendizajes y logros.

Le sugerí hacer una caja de logros: una cajita decorada donde pueda ir guardando frases, dibujos o pegatinas de sus avances. Así tiene un sitio físico para ver todo lo que va consiguiendo y también puede enseñarlo en casa. Le gustó la idea porque le encantan las manualidades.

El cierre incluyó una carta personalizada con frases de la propia niña y logros destacados, presentada como un “diploma simbólico” por el esfuerzo realizado. También se le ofreció elegir un recuerdo para conservar, y seleccionó el cartel con sus autoinstrucciones positivas.

Finalmente, se realizó una reunión con los padres para comentar los progresos y entregar pautas de apoyo en casa y en la escuela. La implicación familiar se consideró un factor clave para consolidar y dar continuidad a los avances. Asimismo, se animó a Luna a proponer las actividades que deseaba seguir practicando, con el fin de reforzar su rol activo y mantenerla como protagonista de su proceso de aprendizaje.

Pensamientos

Al comparar su primer dibujo con el nuevo, Luna dijo: “Me gusta leer más que antes. Me sale mejor”. Es una frase que resume muy bien lo que pasó en todo el proceso: pasó de sentir rechazo y frustración, a tener una relación más positiva con la lectura y con lo que ella puede lograr.

Observaciones clínicas

Se ve un progreso claro en su fluidez, en la conciencia fonológica, en su actitud frente a la lectura y también en cómo maneja sus emociones. Todavía necesita apoyos visuales en algunas tareas más complejas, pero ya no evita leer ni se angustia como antes. Muestra que se da cuenta de lo que ha mejorado y empieza a usar estrategias por sí sola, sin tanta ayuda. Su motivación interna está mucho más alta.

Tarea posterapia y plan de seguimiento

Se recomendó mantener el hábito lector con materiales como recetas, listas o cuentos breves, seguir reforzando con frases positivas en momentos de frustración y sostener el “diario de logros” al menos una vez por semana.

También se sugirió hacer una nueva evaluación dentro de seis meses para modificar, si fuese necesario, los apoyos externos.

La familia tiene un papel clave en el mantenimiento de los logros. Se recomendó que, en casa, se refuercen los avances académicos y la constancia. Ejemplos sencillos como leer juntos una receta, felicitarla por cada intento o dejar que muestre sus escritos a otros miembros de la familia contribuyen a que se sienta valorada.

También se sugirió reservar un pequeño espacio semanal para revisar la “caja de logros” o el diario, compartiendo en voz alta lo que más le enorgulleció esa semana. Este tipo de ritual en familia ayuda a mantener la motivación a largo plazo y a que la niña perciba que sus progresos son valiosos en su vida cotidiana.

Asimismo, se habló de la importancia de que en el colegio se mantenga una línea parecida a la de las sesiones. Se sugirió al profesorado algunas cosas sencillas: darle un poco más de tiempo en las tareas de lectura y escritura, usar pictogramas o esquemas para apoyar la comprensión, reforzar con frases positivas cada intento (aunque haya errores) y evitar ponerla a leer en alto sin preparación previa. Con estas medidas el aula se convierte en un sitio más seguro, donde pueda aplicar lo que va aprendiendo sin tanta presión.

Sesión extra: Cuando la lectura suena a música

Además de las dieciséis sesiones, añadimos una sesión extra con música y ritmo, pensada como un recurso más creativo y divertido para afianzar lo trabajado. Gracias a esta actividad, Luna pudo experimentar la lectura de una forma distinta, más lúdica y con menos presión, combinando movimiento, ritmo y palabras. Esta sesión especial no solo le ayudó a reforzar lo aprendido, sino también a descubrir que leer puede ser algo que se disfruta, no solo un reto que superar.

Desarrollo de la intervención

El objetivo fue reforzar la conciencia fonológica de una manera diferente, usando ritmo y música para hacer la lectura más atractiva. La idea era que Luna pudiera vivir el aprendizaje en un ambiente creativo y divertido. Además, trabajar con música ayuda a mantener la atención, regular emociones y ganar confianza.

Desarrollo de la sesión

Arrancamos con una canción conocida y sencilla, marcando el ritmo con palmadas y pasos. Esto sirvió para activar el cuerpo y ponerla en modo juego.

Después pasamos al “juego de las palmadas”: cada sílaba de una palabra se marcaba con un golpe. Empezamos con palabras fáciles como “sol” o “mesa”, y luego fuimos subiendo el nivel. Así reforzamos la idea de que las palabras se pueden dividir en partes.

Más tarde usamos instrumentos simples como la pandereta, maracas y un xilófono pequeño. La idea era elegir una palabra complicada y acompañarla con el instrumento, creando un ritmo. Luego mezclamos varias y montamos una pequeña melodía.

La parte que más le gustó fue el “rap de sílabas”. Con una base de palmadas, improvisamos cadenas como “pa–pe–pi–po” o “tra–tro–tru”. Se animó a inventar las suyas y se reía cuando yo tenía que repetirlas.

Para cerrar, inventamos una mini canción con tres palabras que normalmente le cuestan. Cantarlas varias veces la ayudó a fijarlas de manera más natural.

Pensamientos

En medio de la dinámica con los instrumentos, dijo: “Es más fácil aprender si lo canto”. Luna percibió la música como un recurso real para aprender.

Observaciones clínicas

Luna estuvo muy motivada y participativa. Repitió más veces palabras difíciles sin frustrarse y mantuvo la atención durante toda la sesión. El ritmo actuó como regulador: en lugar de ponerse nerviosa, se enganchó al juego y disfrutó. Su memoria auditiva se vio reforzada al asociar sonidos y palabras con patrones musicales.

Esta sesión fue un anclaje emocional positivo. Luna empezó a ver la lectura como algo ligado a la música, al juego y a pasarlo bien, nada que ver con lo que sentía al principio. Esa emoción hizo que lo que aprendía se quedase más fijado y que leer fuese algo con lo que disfrutaba y no solo una obligación. En realidad, ya había tenido momentos así antes, como cuando se reía con la ruleta de sílabas, con el tren de palabras o cuando se sentía orgullosa de leer más fluid, pero la música terminó de reforzar esa conexión positiva con la lectura.

Tarea entre sesiones

Se propuso a la familia jugar en casa con palmadas y canciones inventadas usando palabras nuevas. También grabar una mini canción para que ella la escuche luego y así refuerce el aprendizaje de forma divertida.